在现代物流仓储领域,高效准确的库存管理至关重要。未来条码、RFID标签谁才是王者?

2026-01-07

当科技公司还在测试无人驾驶出租车服务时,无人物流配送已经在加速普及中。

2025-12-10

电动重卡的问题不在车上,在路上。它们常常跑着跑着就开始焦虑:电不够了,桩太远了,补能要排队。过去国家补贴新能源造车,现在不是补车,而是“补路”——从源头上修一条让电卡车能安心跑的“续命高速”。

2025-11-14

半年测试,让无人车跑出“真效率”

2025-11-10

隔壁新能源车的混动风吹到了低空经济,一股好大的风。

来源/eVTOL认真观察(ID:wuliuzhiwen)

作者/爱吃宫保鸡丁的安225

01

混动的风

2024年,追梦空天的油电混动版本eVTOL DF600完成了缩比样机首飞和全流程过渡飞行试验,相关资料显示,这款无人机最大平飞速度320公里/小时,巡航速度240公里/小时,航程800-1000公里,最长航时为8小时。与此同时,追梦空天也在积极探索液氢混合动力,今年1月,追梦空天将-253℃液态氢燃料瓶置于机身外部完成了搭载液氢的缩比样机飞行试验,由此也验证了其混动方案中对于不同燃料的适配友好性。

这两次成功试飞也进一步促成了今年2月追梦空天连续完成的Pre-A及Pre-A+轮亿元级人民币融资,投资方为悦达汽车科创基金、耀途资本、晓池资本和同为资本等。

而这条路上,追梦空天并不孤单。国内如翊飞、白鲸航线、天翎科、凌悦航空、航景、牧羽天航等纷纷布局混动技术。反观国外,虽然近期新闻上没啥好消息,但在混动方面却走得不慢。

去年6月,Joby的氢电混动版S4验证机完成841公里续航测试,搭载液态氢燃料箱与燃料电池系统,40公斤液态氢,最终安全降落时,剩余10%的燃料。

除Joby外,美国军方也掺和其中,对混动电驱eVTOL很感兴趣。去年年底,Archer宣布和Anduril Industries合作联合研发Midnight的混动电驱型号,为美国国防部提供创新解决方案,显示出混动方案在军事与民用领域的双重潜力。

不知不觉中,混动的风,起来了。

02

电池的摩尔定律

如果说在2020-2023年集中出现目前正在适航或准备适航的是我国第一代eVTOL,那么2024年至今,在低空经济政策推动下涌现的这一波,可算做第二代,这期间eVTOL技术进入快速迭代期,混动被视为破解纯电续航瓶颈的主要招数。

从铅酸电池到镍铬电池、碱性电池、镍氢电池,再到锂离子电池,在过去150多年的时间里,电池的能量密度大约每30年会翻一倍,有点类似于集成电路领域的摩尔定律。如今又到了30年变革周期的节点,业界都对下一代电池技术翘首以盼。

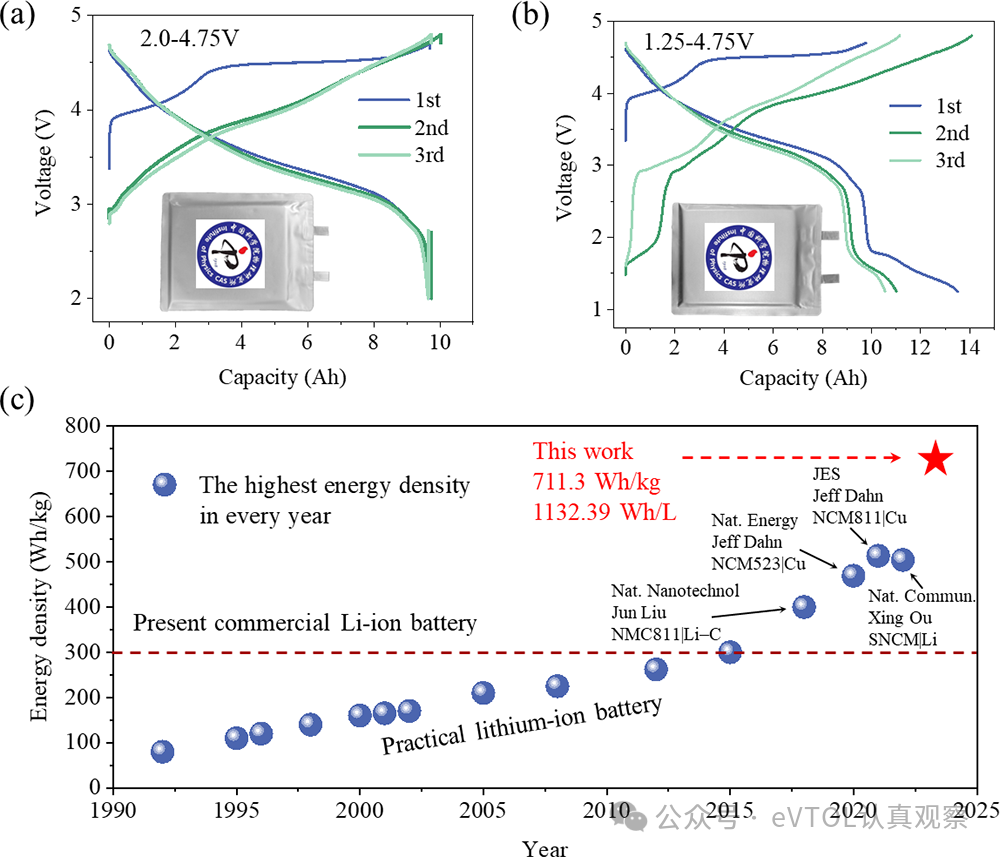

平心而论,这两年电池技术得到了一定的发展。例如,中国科学院物理研究所团队于2023年研发出基于高容量富锂锰基氧化物正极和超薄金属锂负极的10Ah级软包锂二次电池,首次放电质量能量密度达到711.30Wh/kg,体积能量密度为1653.65Wh/L;太蓝新能源在2024年4月宣布研发出一款车规级全固态锂金属电池,实测能量密度达720Wh/kg。

700Wh/kg 超高能量密度10Ah级软包锂二次电池(图片源自中科院物理所)

2022年时候,只有Amprius等少数厂商能突破300Wh/kg,如今从数据角度,能量密度增长不少,但上述这些大都还躺在实验室,大规模商业化仍需时日。相关资料显示,目前国内量产能量密度最高的锂电池为固液混合电解质电池,代表产品为蔚来汽车150kWh电池包,能量密度达360Wh/kg。此外,与峰飞签署战略投资与合作协议的宁德时代,在2023年4月上海车展上,发布了凝聚态电池,根据当时披露的信息,其将在年内具备量产能力,能量密度为500Wh/kg,并将率先用于载人航空领域。不过,截至目前尚无该电池运用于eVTOL的公开消息。

对于eVTOL而言,一方面要求电池在足够长的时间内,提供足够动力,且电池自重不能太大,对于飞机这种需要克服重力作业的运载工具, 需要对每一克增加的重量斤斤计较,也就是业内常说的“every gram counts”,由此可以看出电池能量密度的提升对于电动航空有多重要;另一方面飞机无法像汽车一样随时制动,这就要求电池有足够的可靠性,即使发现失效的情况也可以足够支撑飞机安全降落。这几点特殊的要求导致即使在电动汽车已经进入大规模应用的今天,电动飞机的发展也才刚刚起步。

进步需要肯定,但电池的能量密度依旧远低于化石燃料(汽油12000Wh/kg),按照可量产的电池数据(360Wh/kg)计算,二者之间有着约33.3倍的差距,也就是说要想达到60升汽油的能量,对应锂电池重量约1.5吨,而汽油仅重45kg左右。

或许你会说,再等等,宁德时代的500Wh/kg已算不错,等两年没准就可以量产,但是资本没有耐心也没义务陪主机厂等待电池能量密度满足要求,时间成本有时候可能比真金白银更贵,所以为了能尽快“飞起来”,有些厂家也就开始混动这条路。

03

需要被正视的问题

无数生动的案例告诉我们,越复杂的东西越容易出问题,和纯电eVTOL相比,混动无疑是更复杂的那个。

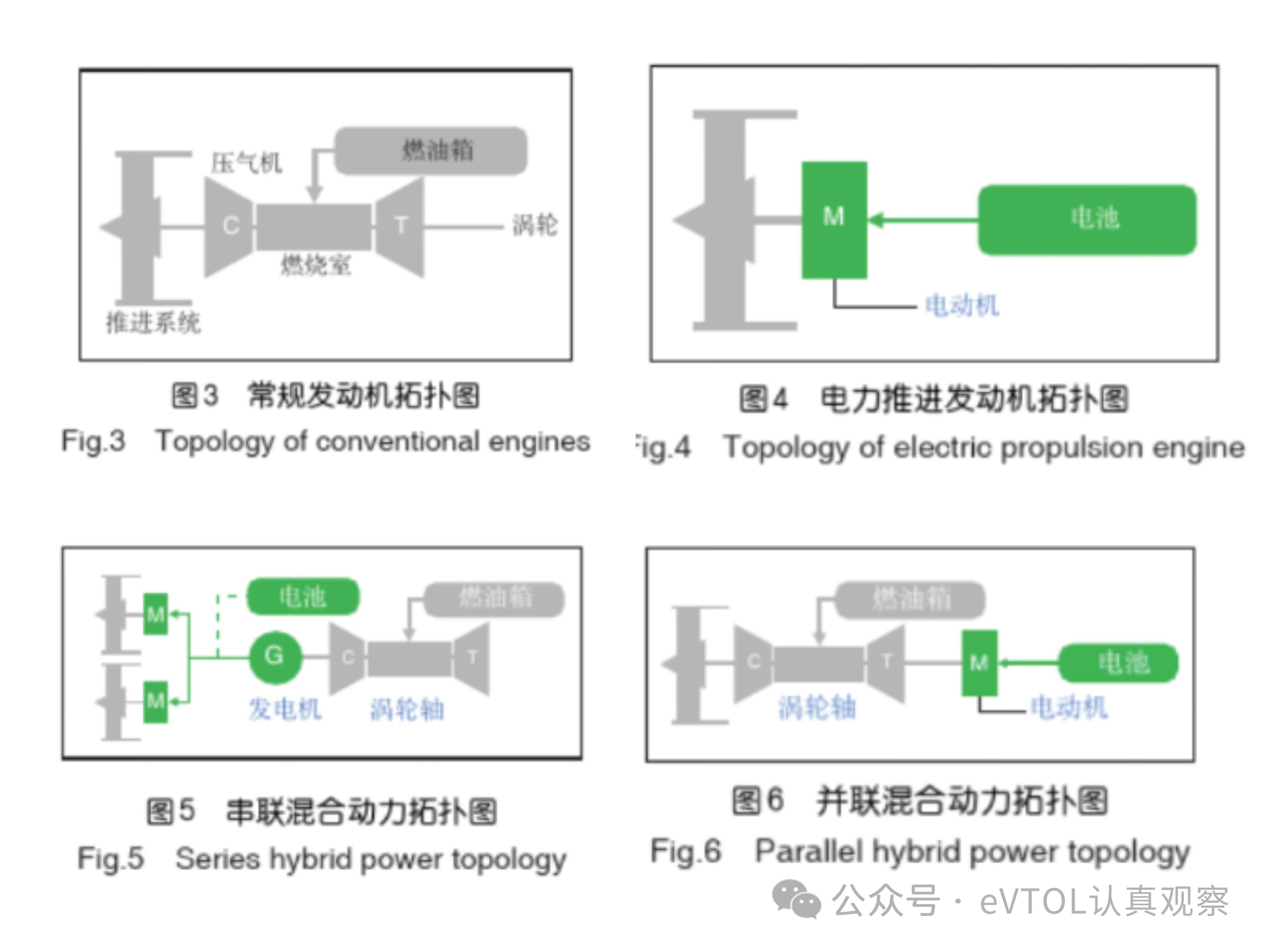

抛开环保因素,结构简单是eVTOL核心亮点之一,很多eVTOL的设计每套动力系统都是一致的,可以简单理解为,eVTOL是多套简单结构组合实现飞行,而混动则在此基础上需集成内燃机/燃料电池、发电机、电池组及电控系统等,系统复杂度大幅提升。

动力拓扑图(图片源自李开省《电动飞机核心技术研究综述》)

对于主机厂而言,纯电的,需要发愁的除了电池容量,还有安全以及适航问题;混动的,除了前述几个问题要操心,还要搞定发动机、燃料电池、发电机等混动体系的安全和适航问题。例如,混动系统要引入高温高压部件(如涡轴发动机、燃料电池堆等),对防火防爆设计提出更高要求。

而且,但凡牵扯到发动机,事情就会比较麻烦。目前,并没有适合的已经完成适航的国产发动机可以使用,如果选择进口,成本是一方面,如今的大环境下能否行得通还是未知数;如果自研,整个周期可能比预想的还会长很多;选择改装,适航又是个问题。传统航空几大卡脖子问题:发动机、飞控、导航,好不容易进入eVTOL时代少了发动机这头拦路虎,现在又把这只虎请回来,又回到了“发动机要适航而国内苦没有适航的发动机久已”的境地。

对于后续运维,混动系统需同时维护油、电两套体系,对运营商盈利也构成潜在压力。除此之外,虽然混动降低了对充电桩的需求,但是混动对燃料补给网络要求依旧严苛。上文中提到的液氢需-253℃超低温储运,因此储罐、管系和设备等不仅需要抵抗氢脆,还需具备耐受超低温的能力,目前阶段,国内仅有少数企业掌握相关技术。油电混动则依赖航空燃油供应体系,在偏远地区或应急场景中也不易补给。

混动确实有优势,但这些问题似乎都没人提,或者就目前情况,对于资本、主机厂,这些并不是主要矛盾吧。

04

从新能源车看混动eVTOL

而每当说混动eVTOL未来发展前景时,新能源车的增程案例就成为了白月光。

通过“燃油发电+电驱”模式,增程车成功缓解了消费者的里程焦虑,提供更灵活的驾驶体验,同时也得益于电池技术的进步与成本的降低,相较于纯电车型,尤其是中低价格段在上更具竞争优势,成为消费者“跨入”新能源市场的首选,其市场占有率的快速提升印证了多能源耦合的可行性。

但是,一个天上飞的,一个地下跑的,eVTOL与新能源车市场存在本质差异。最直接的,一个有驾照就能游全球,另一个在目前政策下,人们可以坐在亿航EH216-S里,绕着景区转一圈,也可以开着小鹏陆地航母到指定的飞行营地,再进入机舱体验飞行乐趣,亦或乘坐倾转或者混合翼构型的按照既定航线飞行赶路。

说的更直白一点,在行业早期阶段,场景还是以运营公司飞固定航线为主,对于消费者更多是乘坐、观光、体验飞行而非自由驾驶,而且目前纯电的航程也能百公里起步(例如,峰飞2023年盛世龙单次充电250公里),里程焦虑并不明显。所以,套用增程电动车爆发性增长的逻辑似乎欠妥。

当然,无论是电池还是混动,都希望能提供更好的体验。

因此,混动eVTOL的市场爆发可能会遵循“政策驱动-场景细分-技术迭代”的路径:初期通过政策采购推动纯电eVTOL落地,随后根据场景需求分化——短途旅游观光与物流配送由纯电主导,长距离支线物流与城际客运可能存在混动的发挥空间,本质上是能量密度与场景需求博弈的结果。

综上所述,混动技术并非终极解决方案,却是当前突破续航瓶颈的现实选择,其价值不仅在于解决当前痛点,更在于为技术演进提供缓冲期。随着电池、氢燃料等技术的突破,未来eVTOL动力格局或将重构,但短期内混动技术仍将是连接“技术可行性”与“商业落地”的核心纽带。正如新能源汽车的发展历程所示,最终的胜者未必是单一技术,而是能灵活适配市场需求的解决方案。

毕竟江湖没有标准答案,但总要选一条路先走。

来源/eVTOL认真观察(ID:wuliuzhiwen)

作者/爱吃宫保鸡丁的安225

我们期待与您互动,不要吝啬您的建议与意见。

黄刚老师深入交流请加微信:huanggang36

商务合作、爆料、投稿请加微信:logvip56

猎头、跳槽、招聘服务请加微信:headscmhrv

汉森商学院学员申请咨询请加微信:scmschool

线下活动、峰会合作请加微信:scmgroup

投稿邮箱:tougao@headscm.com

扫描二维码

扫描二维码汉森总部电话11:010-62656566(工作时间:周一至周五 9:30-18:30) 地址:北京市亦庄经济技术开发区荣华南路13号中航国际广场L1栋9层